1966_1999 - Più di trent’anni di vita lavorativa trascorsi col prof. A. Vercellone

"1966_1999 - Più di trent’anni di vita lavorativa trascorsi col prof. A. Vercellone"

Il 2 aprile 2000 si spense, a 77 anni, il prof. Antonio Vercellone. Era nato a Torino il 19 gennaio 1923, nella stessa casa ove è deceduto. Di famiglia originaria del Biellese (Sordevolo), dove ora è sepolto, ha svolto i suoi studi e la sua attività lavorativa sempre a Torino.

La sua biografia professionale può essere estratta principalmente dalla pubblicazione a cura di G.B. Piccoli: “Antonio Vercellone UNA LEZIONE”, Teca Editrice, 1998, e dall’articolo pubblicato, a cura di G.B. Fogazzi, sul Giornale Italiano di Nefrologia / anno 17 n. 3, 2000/pp. 273-283, nella sezione Storia della Nefrologia - Archivi storici della nefrologia italiana: “Intervista al Professor Antonio Vercellone (1923-2000), un coraggioso pioniere della nefrologia italiana”, articolo poi riportato nel libro di G.B. Fogazzi e F.P. Schena: “Persone e fatti della Nefrologia Italiana (1957-2007)”, Wichtig Editore, 2007, distribuito al congresso nazionale della SIN, tenutosi a Bari nel 2007, in occasione del cinquantenario della Fondazione della Società Italiana di Nefrologia.

--o--

Riporto in quest’articolo alcuni episodi, attraverso i quali spero possano emergere frammenti del suo lato umano, così come han potuto essere colti da un suo dipendente e collaboratore che con lui ha intrecciato, per oltre trent’anni, una buona parte del proprio quotidiano, senza celare reciproche fragilità e difetti.

--o--

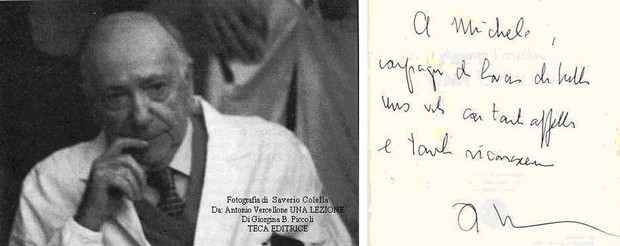

Alcuni mesi dopo aver lasciato, nel febbraio del 1999, la nefrologia, mi fu consegnata dal dott. G. Lanfranco, che era subentrato nella conduzione del mio vecchio laboratorio, una copia del libretto “Antonio Vercellone UNA LEZIONE”. La pubblicazione era stata distribuita in occasione di uno dei seminari della Scuola di Specializzazione di Nefrologia, cui presenziava il professore, ormai in pensione. Io non avevo potuto partecipare all’evento, ma debbo alla gentile iniziativa di G.L. la richiesta di una copia anche per me, da farmi pervenire, che il prof. Vercellone volle autografare con una dedica.

Conservo quella dedica con commozione, incorniciata nel mio studio, come uno dei ricordi più lusinghieri del mio lungo trascorso in nefrologia, proprio per la spontaneità del gesto nel vergare quelle parole, riportate in testa a questa testimonianza.

In questo scritto riporto solo alcuni episodi che hanno legato la mia vita lavorativa di semplice tecnico di laboratorio a quella dell’illustre luminare della medicina, in un rapporto ininterrotto, nato il 20 ottobre del 1966, con molti momenti di collaborazione devota e deferente, da parte mia, ma anche con qualche occasione di vivace contestazione.

--o--

Mi era capitato talora, dopo avevo lasciato il laboratorio nefrologico, di andare a trovare il professore a casa sua quando, già in pensione, la sua salute stava peggiorando, cercando di fornirgli quel poco di supporto che mi era possibile, a volte con la scusa di portargli i referti di esami di laboratorio che mi aveva chiesto di eseguirgli e conversando con lui sul presente e passato delle nostre comuni esperienze.

In una di queste occasioni, accingendomi a sostenere uno dei miei ultimi concorsi ospedalieri, gli avevo chiesto se fosse disposto a fornirmi una lettera di referenze per il periodo trascorso alle sue dipendenze, da allegare al mio curriculum.

Il prof. Vercellone non amava scrivere di suo pugno. Anche nella stesura delle sue numerosissime pubblicazioni si era abituato a ricevere dai suoi collaboratori, che nel tempo si erano formati alla sua scuola imparando a interpretare i suoi gusti, un primo elaborato che lui provvedeva a rivedere in maniera molto pignola, correggendo e rielaborando il contenuto in più passaggi. Non gli sfuggiva alcun errore ed era un critico severissimo nel sottolineare i punti non abbastanza chiari, richiedendone la riscrittura sino alla sua approvazione. Era solito dire che se un argomento sottopostogli non gli era subito comprensibile era segno che era stato mal esposto o non ben compreso neppure dal relatore, ed occorreva dunque rielaborarlo, magari dopo averlo studiato in maniera più approfondita. Non si faceva remora, anche durante i tanti convegni cui ha presenziato, di richiedere che gli fosse rispiegato un concetto esposto che non aveva ben compreso, indipendentemente dalla fama del relatore.

Anche in quest’occasione mi chiese di preparargli una bozza. Gli feci presente il mio imbarazzo nello scrivere quelle che, così facendo, sarebbero state delle mie autoreferenze, ma lui insistette. Gli proposi allora di riscrivere un rapporto di presentazione del laboratorio che veniva periodicamente elaborata negli anni precedenti per le relazioni sanitarie, richieste dall’amministrazione, sulle attività del reparto, coniugandola sulla mia persona. Accettò, invitandomi però a non lesinare nel sottolineare i risultati positivi. Ripresi quindi l’ultima relazione sul laboratorio, adattandola ad una lettera di referenze, con molta vergogna in quello che mi pareva un eccessivo auto incensamento.

Quando gliela riportai, ribadii il mio imbarazzo, chiedendogli di sforbiciarla molto, ma lui ridendo mi disse di non preoccuparmi, che pur non servendo a nulla, tanto valeva caricarla al massimo, e che anzi avrebbe provveduto a rafforzarla ancor più di lodi. Rileggendola insieme mi dettò frasi da inserire, episodi da aggiungere ed ulteriori aggettivi lusinghieri da introdurre, prendendomi in giro per la mia ritrosia.

Quando ritirai il testo definitivo, da lui firmato, fui molto indeciso se utilizzarlo, ma alla fine prevalse la mia vanità e lo inserii nel curriculum che utilizzai per quel concorso e che addirittura, spudoratamente, ho riportato nel curriculum inserito in questo sito.

Era comunque una caratteristica del prof. Vercellone quella di saper adulare gli interlocutori che voleva compiacere, con complimenti così esagerati che, proferiti da altri, avrebbero messo in imbarazzo e sospetto chiunque, ma che lui sapeva porgere con tale naturalezza e candore da convincerli della sua sincerità e conquistarli.

Ricordo, a tal riguardo, le presentazioni con cui introduceva i relatori ospiti ai seminari della scuola di specializzazione in nefrologia, per cui usava parole così lusinghiere da incantare l’interessato e gli astanti.

--o--

Il rapporto tra noi, nonostante le affettuose parole dedicatemi, non fu sempre idilliaco, ma incontrò anche momenti di vivaci divergenze. Il primo scontro che ebbi con lui avvenne nel 1971.

Con la contestazione del 1968, la struttura universitaria aveva iniziato a perdere peso e molti medici che avevano intrapreso la carriera universitaria puntando alla nomina di assistenti volontari, non remunerati, pensando di poter in seguito ambire alla conquista, dopo un relativo lasso di tempo, di una cattedra o di un primariato di prestigio, si affrettarono a occupare i posti ospedalieri più ambiti al momento disponibili. Anche gli aiuti e gli assistenti ordinari, valutarono la convenienza tra proseguire la carriera universitaria od optare per incarichi di primario.

Con il passaggio della direzione del reparto nefrologico da universitario a ospedaliero e con l’espansione del trattamento dialitico per i pazienti cronici, l’ente ospedaliero si era attribuito l’onere dell’assunzione, oltre che del personale infermieristico, anche di quello medico.

Il prof. Vercellone era già stato assunto come primario ospedaliero, il prof. Piccoli come aiuto, ed il dott. Ragni come assistente.

Il prof. Varese si era trasferito nel 1970 all’Ospedale Evangelico Valdese, assumendo l’incarico di primario della divisione di medicina. Poco dopo il prof. Linari avrebbe optato per il primariato della divisione di dialisi dell’ospedale di Borgomanero.

Il dott. Cavalli, che era riuscito a partecipare all’ultimo concorso per una docenza, tappa transitoria ed obbligata per aspirare, sino ad allora, alla carriera universitaria, avendo raggiunto i 35 anni, si era ritrovato al limite d’età per poter essere assunto come assistente ospedaliero ed era riuscito in extremis, nell’aprile del 1970, a farsi assumere come assistente di sesta nomina, il primo scalino della carriera ospedaliera, presso l’ospedale di Borgomanero, solo in virtù di una proroga di sei mesi consentita ai medici sposati, grazie al matrimonio anticipatamente celebrato con la dott.ssa Niccoli, allieva neolaureata frequentatrice del reparto nei due anni precedenti (scherzosamente egli soleva dire agli amici di aver fatto un tipico matrimonio d’interesse).

In questo clima, l’impari scontro col prof. Vercellone avvenne in occasione di un concorso ospedaliero che avrebbe dovuto stabilizzare come assistenti i tre giovani che, al mio arrivo in Clinica, nel 1966, avevo trovato quali allievi frequentatori, studenti del quinto anno in medicina. Con uno di loro avevo stretto un legame di amicizia molto stretto, quasi fraterno, destinato a durare per parecchi lustri. Davo per scontato che il posto spettasse a loro di diritto, per l’impegno che avevo visto profondere in quegli anni, e rimasi profondamente deluso quando, al concorso, proprio il mio amico più caro venne escluso ed il suo posto occupato da un medico più anziano e titolato, ma non formatosi alla scuola nefrologica, da poco giunto nel nostro reparto, proveniente da un altro dei tanti reparti diretti da vecchi autorevoli aiuti del prof. G. C. Dogliotti, che avevano optato già in passato per la carriera ospedaliera.

Tale scelta venne vissuta da me come una manifesta ingiustizia, con l’attribuzione al prof. Vercellone della responsabilità di aver accettato supinamente l’imposizione da parte della presidenza dell’ospedale dell’assunzione del nuovo arrivato, considerato allora da me come un intruso, e di non essere stato capace di far premiare chi, a mio avviso, avrebbe più meritato l’assunzione.

Animato da tali sentimenti, velleitariamente come mio solito, decisi di manifestarli affrontandolo.

L’incontro avvenne una mattina, nel corridoio del pian terreno della Clinica Medica, all’uscita dello studio del professore, mentre percorrevamo la strada che portava all’ascensore centrale del padiglione.

La vivace manifestazione di disappunto e di delusione esternata fece andare su tutte le furie il prof. Vercellone, non abituato a subire critiche al suo operato, soprattutto se provenienti da un modesto giovane tecnico impiccione.

Dichiarò che tali critiche erano ingiustificate ed immeritate e che lui “non dormiva la notte per sistemare i suoi collaboratori, che tutti erano stati dignitosamente collocati per merito suo”.

Non potei fare a meno di replicare rammentandogli che non poteva certo considerare un merito di cui vantarsi la collocazione del dott. Cavalli come assistente ospedaliero di sesta nomina presso l’ospedale di Borgomanero, dopo che con lui aveva collaborato gratuitamente per più di dieci anni.

Il disappunto per tali contestazioni infiammò ancor più la sua ira, portandolo a prendere ripetutamente a calci la porta in griglia metallica dell’ascensore, che per anni conservò la bombatura dei colpi ricevuti.

La discussione s’interruppe, dopo la dichiarazione di dissociazione da parte mia con il dichiarato intendimento a ridurre l’attività al minimo contrattuale, minaccia che avevo già proferito in passato e che avrei ancora ripetuto altre volte nel corso del mio percorso lavorativo.

Lo scontro, invece di rovinare irrimediabilmente i rapporti tra noi, inspiegabilmente, portò il prof. Vercellone a trattarmi, passata l’arrabbiatura, con ancor maggiore considerazione e simpatia, negli anni a venire.

Un altro posto per l’allievo escluso venne successivamente bandito di lì a poco e tutto torno alla normalità.

--o--

Va forse spiegato come fosse possibile venisse tollerata dal prof. Vercellone una tale intromissione da parte mia in argomenti gestionali di un rilievo certo non compatibile con la mia funzione di semplice tecnico.

Erano ormai cinque anni che lavoravo nel laboratorio nefrologico e tale attività mi aveva assorbito completamente. Avevo ormai abbandonato la speranza di laurearmi, anche se, dopo essere andato fuori corso alla Facoltà di Chimica, mi ero iscritto a quella di Biologia, dove avrei ancora sostenuto pochissimi esami, pur continuando a pagare le tasse d’iscrizione fuori corso per ben altri 13 anni.

Il mio carattere insicuro ed ansioso m’impose di dedicare all’attività lavorativa tutte le mie risorse, tramutando il laboratorio nefrologico e l’ospedale nella mia prima casa, nonostante abitassi allora con i miei genitori in un appartamento sito ad un isolato di distanza, prospiciente l’ospedale, che lasciavo al mattino ed in cui rientravo la sera quasi solo per dormire.

La mia assiduità in ospedale, per molti anni mi rese primatista assoluto di frequenza alla mensa aziendale, ove pranzavo e cenavo per più di trecento giorni l’anno, sino al giorno in cui lessi in bacheca una circolare dell’amministrazione che vietava di usufruirne per più di una volta al giorno. Quest’affezione per la vita del laboratorio e del reparto era tale che, in una fase storica di tumultuoso sviluppo della nefrologia, mi aveva portato a sussidiare, dopo la mia attività in laboratorio anche quella sanitaria, partecipando all’apertura e chiusura delle dialisi e persino a fungere, occasionalmente, da assistente chirurgo in camera operatoria, per la predisposizione degli accessi vascolare per la dialisi. Oggi tali attività mi sarebbero state giustamente precluse e, se colto a praticarle, condurrebbero in carcere me ed i dirigenti della struttura, ma allora, in epoca pionieristica, ogni sforzo di collaborazione sembrava naturale, senza porsi troppe regole. In questo clima mi sentivo a tutti gli effetti protagonista nella squadra, al pari dei medici più anziani. Il mio rapporto col prof. Vercellone assunse una connotazione particolare anche perché, non prevedendo più di laurearmi, non avevo possibilità di carriera per cui potessi avvalermi di una sua raccomandazione, e questo status mi consentiva di potermi rapportare con lui senza ipocrisie ed opportunismi, con confronti e, a volte, contestazioni anche molto vivaci, che certo lui non avrebbe potuto tollerare dagli altri suoi collaboratori, consapevoli che la propria carriera era in gran parte determinata dalla valutazione e dalla benevolenza del capo.

Io, da soggetto affetto sin dall’adolescenza da somatizzazioni ansiose psiconevrotiche, che non si era mai posto il problema di nascondere le proprie fragilità, dopo aver dilapidato invano un capitale in sedute psicoanalitiche, avevo sviluppato una certa predisposizione ad indurre gli interlocutori, dai quali non ero percepito come competitore e consapevoli delle mie debolezze, a confidarmi anche le proprie. Questo accadde anche con il prof. Vercellone.

In tale contesto, ogni volta che avevo problemi organizzativi nella gestione del laboratorio, di rapporto con le altre attività del reparto, od eccezionalmente anche solo problemi esistenziali, ero abituato a bussare alla porta del suo studio. Venivo sempre accolto ed ascoltato paternamente e, spesso, in questi dialoghi, dopo avermi lasciato sfogare, anche lui si lasciava andare a confidenze personali, con intento reciprocamente consolatorio.

Era anche convinto che il suo maggior merito fosse di essere un buon conduttore di uomini. Spesso tra di noi, suoi collaboratori più stretti, si criticava questa sua convinzione di “conducador”, accusandolo invece di essere un vecchio barone, uno sfruttatore egoista ed egocentrico e di considerarci dei vassalli, ma visti i risultati e l’autonomia con cui ci lasciava crescere nel settore di attività che ognuno aveva scelto di coltivare, credo che siano stati in molti a rimpiangere la sua conduzione del reparto, dopo il suo abbandono, pur consapevoli che fosse stata soprattutto favorita dall’epoca irripetibile in cui si era sviluppata.

Per quanto riguardava la corrispondenza relativa al laboratorio con gli uffici amministrativi dell’ospedale (ordini, richieste, solleciti, relazioni, etc.), essendo io solo un tecnico, era necessaria fosse controfirmata da lui come direttore responsabile. Periodicamente quindi bussavo al suo studio per sottoporla alla sua approvazione e firma. Dopo un po’ di tempo, durante il quale, come sua abitudine, ogni scritto veniva da lui letto con la massima attenzione e richiesta di spiegazione per ogni passaggio per lui non perfettamente chiaro o sul quale aveva obiezioni, con invito, nel caso, a nuova stesura, mi sorprese con una manifestazione di fiducia, per me estremamente lusinghiera, anche se forse ai limiti della legalità. Forse fu anche motivata dal desiderio di non avermi così spesso tra i piedi ma, invece di delegare questo incarico a qualcuno dei suoi aiuti di maggior fiducia, mi disse che sino ad allora aveva condiviso appieno la mia gestione del laboratorio e la forma con cui avevo provveduto al disbrigo delle pratiche amministrative e che ero autorizzato a firmare io in sua vece, siglando quelle pratiche per lui, senza più sottoporgliele, a meno che non lo ritenessi indispensabile.

E’ certo che questa manifestazione di stima aumentò il mio senso di responsabilità e mi convinse ancor più di essere parte importante della squadra.

--o--

Anche la mia collaborazione con la maggior parte dei medici transitati nel reparto è stata imperniata ad un bel gioco di squadra, anche grazie al clima che il prof. Vercellone aveva favorito.

Cito quale esempio l’attività per la preparazione di relazioni a congressi e pubblicazioni scientifiche, nella quale la scuola nefrologica torinese si è sempre distinta, fortemente sostenuta dal suo direttore.

Quando le macchine da scrivere erano ancora solo meccaniche, per le copie si usava la carta a carbone,  i PC non erano ancora disponibili e le eventuali fotocopie occorreva andare a farle fuori ospedale, venne assunta, all'inizio in forma precaria, una segretaria, Maria Pia, che iniziò dattilografando i manoscritti su una vecchia Remington, per qualche anno, prima dell’acquisizione di una macchina elettrica con testina rotante intercambiabile, che consentiva finalmente l’uso di caratteri a differente dimensione e formato.

i PC non erano ancora disponibili e le eventuali fotocopie occorreva andare a farle fuori ospedale, venne assunta, all'inizio in forma precaria, una segretaria, Maria Pia, che iniziò dattilografando i manoscritti su una vecchia Remington, per qualche anno, prima dell’acquisizione di una macchina elettrica con testina rotante intercambiabile, che consentiva finalmente l’uso di caratteri a differente dimensione e formato.

Per la preparazione delle diapositive occorreva servirsi di studi fotografici esterni (Bussonetti, Nasillo, etc.) e per ogni diapositiva occorreva pagare cifre considerevoli (7-8-10.000 lire).

Presso tali studi era possibile anche fare dattiloscrivere i testi manoscritti e preparare tabelle e grafici, ma sempre a prezzi proibitivi. Alternativa più economica era di preparare in maniera autoctona tabelle e poster con cartoncini su cui applicare i “trasferelli”, con un lavoro certosino, lungo e noioso, che spesso impegnava le notti sino alle prime luci dell’alba, per poter portare poi di corsa le tabelle dal fotografo, implorando una rapida consegna delle diapositive intelaiate per il congresso, che spesso era per la giornata stessa o per la mattinata successiva. Spesso capitava che il relatore partisse per il congresso senza il materiale della presentazione, raggiunto all’ultimo da un collega od un allievo incaricato di attendere nello studio del fotografo la consegna del materiale da presentare e poi effettuare spericolate corse in macchina o saltare sull’ultimo treno in partenza per la località del convegno.

Il ridursi all’ultimo minuto per la preparazione del materiale per la relazione era consuetudine che mandava su tutte le furie il prof. Vercellone che, come me, era molto ansioso.

Tra le sue qualità da me più apprezzate era la sua puntualità. A me non è quasi mai successo di vederlo arrivare in ritardo ad un appuntamento. Questa qualità non posso proprio dire sia stata condivisa dai suoi più stretti collaboratori o dal suo successore.

Credo sia stata molto apprezzata in quel periodo la mia disponibilità, per ridurre lo stress ed il dissanguamento delle anemiche disponibilità della cassa di reparto per le spese scientifiche, a propormi come fotografo in economia, mettendo a disposizione la mia macchina fotografica, montata su uno stativo, all’uopo acquistato insieme ad una piccola camera di sviluppo per negativi, agli accessori ed ai reagenti di sviluppo, fissaggio e viraggio delle pellicole.

Da quel momento fu possibile preparare tutto in reparto, con una qualità estetica certamente non paragonabile a quella degli studi professionali, spesso su diapositive rappresentanti tabelle con solo testo bianco su sfondo nero, semplici negativi, quando il tempo non consentiva di effettuare in viraggio del fondo da nero a blu, ma comunque sufficientemente decorose da essere presentate e comunque comportanti costi, per rimborso spese, di un decimo rispetto a prima e senza la necessità di correre per portare il materiale negli studi professionali nei ristretti orari di apertura.

Certo, nottate in laboratorio a fotografare tabelle, smoccolando perché giungevano all’ultimo minuto, ne ho trascorse tante, ma quest’attività ha ancor più cementato quel rapporto cameratesco e complice col gruppo, oggi forse nemmeno più immaginabile. Anche di questa disponibilità credo il prof. Vercellone mi sia stato grato.

Fortunatamente col tempo la tecnologia venne a soccorrermi, con i primi personal computer e con il mitico Polaroid Palette, che il dott. Segoloni riuscì a procurarsi e che consentì ai singoli relatori di rendersi autonomi sia nella preparazione di grafici e tabelle, sia nella predisposizione delle diapositive.

--o--

Il prof. Vercellone era uomo di notevole fascino.

Da giovane, alto e dinoccolato, per il suo aspetto, secondo alcuni, ricordava l’attore e cantante francese Ives Montand.

Era un buon parlatore e nelle riunioni conviviali sapeva intrattenere gli ospiti con i suoi racconti, conquistando sempre il centro dell’attenzione.

Questa sua caratteristica, insieme al suo rigore scientifico in campo nefrologico, credo, contribuirono non poco a farlo eleggere presidente della Società Italiana di Nefrologia per due mandati, dal 1974 al 1980. dopo esserne stato segretario dal 1968 al 1974.

In gioventù, come buona parte degli studenti della sua generazione, i programmi scolastici gli avevano fornito una conoscenza solo del francese, come lingua straniera. Anche per la prossimità della nostra regione con la Francia, si era venuta ad instaurare una proficua collaborazione con due scuole nefrologiche di quella nazione, allora all’avanguardia europea, quella di Lione e quella di Parigi, con le quali era frequente il dialogo, ovviamente nella loro lingua. Il prof. Vercellone, era convinto di conoscere benissimo quell’idioma, convinzione non da tutti condivisa, e dialogava con molta disinvoltura, talora, per eccesso di scioltezza, incappando in gaffes notevoli, che però, dato il suo rango riconosciuto, non gli erano fatte notare direttamente, ma che, a latere, ci venivano poi raccontate con nostro grande divertimento, consentendoci di prenderlo in giro alle sue spalle.

Ben più tragico era il problema per l’inglese, che lui non aveva studiato in epoca scolastica, e che lo obbligava a farsi sempre affiancare da qualche allievo o collaboratore che conoscesse bene la lingua, fungendo da interprete, quando doveva relazionarsi con clinici inglesi o americani. Con l’evolversi dell’internazionalizzazione scientifica della medicina, questa lacuna venne a pesargli sempre di più. Con grande fatica era riuscito ad apprendere quel tanto che gli consentiva di leggere articoli scritti, ma non era in grado né di parlare né di comprendere interlocutori americani o anglosassoni. Per la posizione raggiunta ai vertici della comunità scientifica nazionale, le frequenti occasioni di relazionarsi coi suoi pari internazionali rendevano insostenibile il perdurare della situazione. Si mise perciò a studiare l’inglese avvalendosi di un’anziana insegnante di madrelingua, moglie di un noto giornalista esperto di economia che scriveva sul principale quotidiano cittadino. L’anziana signora, che abitava vicino all’ospedale, aveva accettato di dare lezioni anche ad altri del nostro gruppo, che con l’inglese si trovavano in difficoltà. Anch’io tentai con qualche lezione, ma mi arresi presto. Pur avendo studiato inglese alle superiori, il metodo intensivo dell’insegnante, che pretendeva si parlasse con lei solo in inglese, dal momento dell’ingresso in casa sua all’uscita, mi scoraggiò, favorendo la mia indole rinunciataria. Il prof. Vercellone invece perseverò e raggiunse un livello di dimestichezza minimo di sopravvivenza, riuscendo, pur con difficoltà, a capire e farsi capire nei congressi internazionali, destando la mia invidia per essere riuscito, pur molto più anziano, la dove io avevo fallito. Certo gli aneddoti sulle sue gaffes durante le sue performances linguistiche furono ben più numerosi di quelle col francese, ma in questo poteva consolarsi condividendole con parecchi altri luminari medici italiani della sua generazione. La più citata fu quella di un famoso e raffinato primario milanese, quasi suo coetaneo, che ad una riunione di gala, ringraziò i partecipanti con un lapsus tremendo, accomiatandosi, scambiando la frase “thank you” in un “fuck you”, che divenne memorabile.

--o--

Nel 1985 il prof. Vercellone dovette subire un intervento chirurgico alle corde vocali che resero la sua voce molto più debole e roca.  Per un brillante conversatore come lui, questa nuova condizione pesò moltissimo. Lezioni e conferenze divennero un peso e dovette delegarne buona parte ai suoi collaboratori.

Per un brillante conversatore come lui, questa nuova condizione pesò moltissimo. Lezioni e conferenze divennero un peso e dovette delegarne buona parte ai suoi collaboratori.

Persino io fui coinvolto nelle sue lezioni di nefrologia, per le ore di semeiotica di laboratorio agli studenti di medicina del suo corso. Per parecchi anni fui delegato ad esporre gli argomenti che lui introduceva, interrompendomi solo quando riteneva di doverli commentare o integrare con dati clinici.

Pretendeva che queste lezioni fossero sempre preparate meticolosamente e sottopostegli preliminarmente nel suo studio, ove suggeriva correzioni ed integrazioni alle varie diapositive.

Nonostante si fosse laureato nel 1948 presentando una tesi sul significato delle clearances renali, mi è sempre parso mostrasse una certa idiosincrasia nell’approccio con gli esami di laboratorio.

Oggi, con l’età raggiunta e con i primi segni d’ipoirrorazione cerebrale monitorati dal centro UVA che segue il mio declino, mi è più facile comprendere gli scherzi della memoria che allora mi sorprendevano del prof. Vercellone. Ogni anno capitava che riproponessi nel suo studio le stesse diapositive e lo stesso schema espositivo sugli argomenti che dovevo trattare, presentati l’anno precedente, con lui concertati e discussi, ed ogni anno pareva che le riproponessi per la prima volta.

Le spiegazioni richieste e le osservazioni erano sempre le stesse, che io controbattevo sempre con le medesime giustificazioni, che ogni volta finivano per convincerlo, ma che sapevo sarebbero state dimenticate l’anno successivo. Lo prendevamo spesso in giro per questa sua scarsa memoria e per la rimozione di argomenti che evidentemente non sentiva suoi. Considerava i parametri di laboratorio evidentemente molto noiosi, a differenza delle valutazioni cliniche, che invece fotografava nella sua mente con una sorprendente lucidità ed una memoria da elefante.

Per anni questo suo fastidio per la necessità di memorizzare gli esami di laboratorio ed i relativi valori normali si manifestò anche durante le sue visite private. Al pomeriggio, dopo il pranzo e l’abituale pennichella, era sua abitudine visitare, nel suo studio di casa, alcuni pazienti privati. Consapevole che in quell’orario io ero il più facilmente reperibile, rinchiuso in laboratorio e a portata di telefono, rispetto ai suoi collaboratori medici impegnati in giro per l’ospedale, era solito, quando gli venivano presentati referti di esami un po’ atipici, di telefonarmi per chiedermi conferma sul significato dell’esame ed i relativi valori normali.

Era un segno di fiducia che mi lusingava ma che io certamente non meritavo. La mia ignoranza quale patologo, al di fuori del ristretto terreno in cui operavo quotidianamente, era abissale, ma l’imbarazzo nel doverlo ammettere con lui era altrettanto grande e fonte di vergogna insopportabile. Mi ero ridotto a tenere vicino al telefono un libro sull’interpretazione dei referti, acquistato all’uopo, il Thietz, da consultare rapidamente, per ogni domanda che mi era posta, alla quale non avrei saputo rispondere, temporeggiando e fingendo di riflettere per il tempo necessario a sfogliarlo e leggere i dati del paragrafetto d’interesse, per poi pontificare, evitando così di fare la figura meschina che avrei fatto altrimenti, guadagnandomi persino immeritati complimenti.

--o--

Il prof. Vercellone è stato un uomo colto e con una mente molto acuta, ma poco portato, almeno da quando io l’ho conosciuto, alla manualità ed alle nozioni tecniche. Problemi banali come sostituire la pila di un orologio, una lampadina o aprire una serratura difettosa dell’auto, lo mandavano in crisi e, se chi gli stava intorno in quel momento non era in grado di risolvere il problema, era prassi per lui esclamare: “chiamate il tecnico!”, riferendosi a me, convinto che la mia qualifica in laboratorio comportasse competenza per qualsivoglia problema inerente meccanica o tecnologia. Del resto i baroni della medicina erano abituati ad essere circondati da assistenti e collaboratori sempre pronti a compiacerli, offrendosi di risolvere per loro ogni problema pratico, dall’acquisto di un biglietto di viaggio, alla prenotazione di un albergo od altre banalità del genere.

I clinici della sua generazione avevano ormai dovuto molto attenuare le loro aspettative, rispetto a quelli della generazione precedente, i vecchi veri ”baroni”, che ancora ebbi modo di osservare nel periodo declinante dell’era del loro potere assoluto.

Ricordo un altezzoso aiuto, aspirante barone, che accompagnava servilmente il suo “padrone” all’auto a fine mattinata e, per favorire la sua uscita dal cancello della clinica, immettendosi nel corso prospiciente, allora ancora C.so Polonia, si lanciava a braccia spalancate, incurante del pericolo, in mezzo alla strada per bloccare il traffico e agevolare l’uscita dell’auto guidata dal boss.

Anche altri due prestigiosi aiuti si erano contesi la benevolenza del capo conquistandosi il privilegio di accompagnare a scuola al mattino i suoi due figli, uno ciascuno.

Prassi consolidata, questa proseguita anche successivamente, per accattivarsi la benevolenza del “sire condottiero” era quella di proporre ai propri pazienti un consulto privato col “massimo luminare” indirizzandoli al suo studio, quando non li si faceva ricoverare nel reparto pensionanti della clinica, la cui retta di degenza veniva in prevalenza acquisita dal “direttore”. Quasi sempre la consulenza si concludeva con il compiacimento del Clinico per le cure già prescritte dall’aiuto e l’invito a proseguirle, con piccole integrazioni, magari consentendo al paziente qualche piccola deroga alla severa dieta in qualche caso prescritta, con la concessione, ad esempio, di un sorbetto al limone. Il racconto di questo vezzo di bonarietà del direttore, che veniva deferentemente ringraziato dai famigliari, veniva raccontato come divertente e irridente aneddoto nelle corsie dagli invidiosi peones, con atteggiamento carbonaro, ai nuovi arrivati.

Debbo dare atto, almeno per quanto a mia conoscenza, che il prof. Vercellone non è mai scaduto a livelli di servilismo indecoroso, pur mantenendo la doveroso deferenza nei confronti del suo direttore e prodigandosi sempre per fare con lui bella figura nella gestione dei pazienti e del reparto affidatigli, né, divenuto lui stesso barone, abbia mai esagerato nell’esercizio del suo potere, con atti d’intollerabile prevaricazione.

--o--

L’ultimo screzio col prof. Vercellone l’ebbi nel 1993. Nella mia megalomania sulla gestione del reparto, in cui mi sentivo coinvolto e partecipe, avevo colto una negligente sottovalutazione nel controllo sul funzionamento di alcuni nuovi settori. L’attività sempre crescente del trapianto di rene aveva avuto bisogno della creazione di aree decentrate ad esse deputate che, a mio avviso, avevano creato un certo squilibrio con le altre storiche attività della divisione, da me ritenete colpevolmente penalizzate.

Il rigore patologico delle mie analisi critiche, che mi ha portato ad essere giudicato spesso un Girolamo Savonarola, un Don Chisciotte od un grillo parlante, mi aveva indotto ad entrare in conflitto con l’aiuto allora responsabile di tale settore, da sempre amico e complice, principale fiduciario del Direttore. Vista l’inutilità delle mie valutazioni, avevo deciso di dissociarmi, andandomene dal reparto, approfittando di un bando ospedaliero che ricercava un coordinatore per la scuola dei tecnici di laboratorio.

Il prof. Vercellone stava peraltro per raggiungere l’età della pensione, stante l’allora normativa. Mi presentai nel suo studio per comunicargli la mia decisione e motivargliene le ragioni. Il professore disapprovò la mia scelta e sopratutto le mie motivazioni e rimase molto male per il disaccordo con la conduzione del settore da lui affidato al suo collaboratore di maggior fiducia, che peraltro restava, nonostante le divergenze di giudizio, ancora il mio miglior amico, con un legame che ci aveva unito fraternamente per quasi un quarto di secolo.

Caparbio, comunicai comunque che sarei rimasto solo sino allo svolgimento del concorso per il quale avevo presentato domanda e per il quale, in virtù della mia anzianità e dei titoli acquisiti sino ad allora, non prevedevo competitori concorrenziali.

Seppi poi da indiscrezione affidabile che la mia comunicazione nel suo studio provocò un disappunto molto forte, che manifestò alla persona successivamente convocata, con espressioni molto colorite e pirotecniche nei miei confronti, anche accompagnate da epiteti non qui riferibili, ma che mi furono fedelmente riportati.

Per correttezza pensai doveroso comunicare la mia decisione anche al candidato designato alla successione nella direzione della cattedra, già principale storico aiuto del prof. Vercellone, trasferitosi molto tempo prima a dirigere un altro centro nefrologico in un ospedale cittadino, col quale, nonostante i dissidi caratteriali, era capitato di mantenere una proficua collaborazione lavorativa.

Anche lui cercò di dissuadermi, garantendomi che, col suo arrivo, i suoi progetti sarebbero stati in piena sintonia con le mie valutazioni ed impegnandosi a cambiare anche altre situazioni, di carattere per lui più personali, che gli avevo segnalato, se non rimosse, non mi avrebbero consentito di restare alle sue dipendenze. Le rassicurazioni che seguirono a questa notifica fecero vacillare le mie convinzioni di abbandono, inducendomi dopo qualche tempo a ritirare i documenti presentati per il trasferimento, con affidamento del posto da me ambito ad altro candidato. Nel frattempo al prof. Vercellone erano stati concessi altri due anni di proroga nella direzione del reparto. Anche questa volta, passata l’arrabbiatura iniziale, il prof. Vercellone non manifestò risentimento nei miei confronti, per l’offesa di averlo voluto abbandonare, e dell’argomento non parlammo più, riprendendo quel sereno rapporto che proseguì con lui anche dopo il suo pensionamento e sino alla sua dipartita.

Dopo un congruo lasso di tempo, necessario al superamento di sopraggiunti ostacoli si diversa natura, burocratici e legislativi, vedendo disattese le condizioni promesse che mi avevano indotto a soprassedere al mio abbandono della nefrologia, mi vidi costretto, sia pure in una situazione per me ben più sfavorevole, a richiedere nel 1999, per coerenza con quell’immagine di rigore così a lungo coltivata, un mio trasferimento altrove, concludendo un periodo di esperienza umana e professionale irripetibile, in quel vecchio tempio della medicina, ove amo illudermi di aver partecipato anch’io, tra i molti, allo svezzamento di quella neonata strana creatura che era stata la nefrologia torinese.

Michele Rotunno